台東区周辺のメーカーが参画していることから、デザイン画をきっかけにメーカーと組んだ制作過程を体験できるチャンスもある本コンペティションでは、ゲスト審査員として著名なファッションデザイナーやバイヤーの方々が参加することも、応募者にとって大きな魅力です。今年のゲスト審査員を務めたのは、株式会社ビームス執行役員・南馬越一義さん、松屋銀座本店紳士雑貨バイヤー・木村麻里さん、オフィスカモシタ代表取締役・鴨志田康人さん、ミントデザインズデザイナー・八木奈央さん、勝井北斗さんの5人。

この記事では、2020年11月27日に台東デザイナーズビレッジにて行われた、最終審査会後のトークセッションの様子をお届けします。

外出自粛の中で、デザイン作品に求められた「あたたかさ」

——今回のコンペの総評をお願いします。

南馬越一義さん(以下、南馬越):コロナ禍を反映したような作品は想像していたよりも少なく、ユニークさが控えめな作品が多い印象を受けました。多い時では3800点近くあった海外からの応募も、今回は4400点強とのこと。このご時世ですので仕方のないことだと思いますが、応募に対してあまり積極的になれなかったのかもしれません。ですが、今回の巣ごもりや外出自粛のような体験をきっかけにデザインが好きになった人もいたのではないでしょうか。そういった体験が新しいアイデアやイマジネーションを生み出すバネになればいいですよね。

南馬越一義 株式会社ビームス 執行役員 開発事業本部ディレクション部ディレクターズルーム長 エグゼクティブディレクター

木村麻里さん(以下、木村):昨年は、オリンピックに向けてインバウンドを意識した作品が多かったと記憶しているのですが、今年は当然ありませんでしたね。偶然かもしれませんが、動物をモチーフにしたアイテムが多かったので、無意識のうちに癒しを求める気持ちが作品に出ていたのかもしれません。

木村麻里 松屋銀座本店 紳士雑貨バイヤー

鴨志田康人さん(以下、鴨志田):私も「やはり」と感じたのは、和むものやかわいらしいものをデザインしたい、という意識を持っている応募者が多かったのではないかというところです。革製品のよさは、経年変化を楽しめたり長く愛用できたりと、人生に寄り添ってくれる要素がふんだんに入っているところです。そういったあたたかさを求める気持ちが、多くのデザインに現れていた印象があります。

また、革製品はインテリアやファッションにもなるという、ひとつのジャンルに収まらないところが魅力ですよね。そこから新しいマーケットが生まれることもあると思うので、このコンペをきっかけに、作り手側にポジティブな影響を与えられるのではないでしょうか。

鴨志田康人 株式会社オフィスカモシタ 代表取締役 株式会社ユナイテッドアローズ第一事業本部クリエイティブアドバイザー

八木奈央さん(以下、八木):鴨志田さんのおっしゃるように、ひとつのジャンルに当てはまらない作品が生まれることはいいことですし、進化ですよね。このコンペはファッションオンリーのアワードじゃないからこそ、ジャンルに当てはまらない作品を応募できる。それがよさだと思います。

また、革は高級な素材だという印象をお持ちの方が多いかもしれませんが、長く使えるという点で考えれば、革でつくるインテリア小物という応募作品の発想は新しいし、とてもいい着眼点だと感じました。受賞された作品の中でも、いくつかインテリアらしいものがあったのは見ていておもしろかったです。

八木奈央 ミントデザインズ デザイナー

勝井北斗さん(以下、勝井):たしかに、革は高いものではあるけれど、今後デザインする機会はもっと増えてくる気がします。応募作品に関しては南馬越さんもおっしゃっていましたが、おうち時間が長かったせいか、バッグや靴など、外に出るものに対してのデザイン意欲はあまり感じられなかった印象があります。応募者側もそういった気持ちになれなかったのかもしれませんね。小物の応募が多いのも、自分の身の回りやおうち時間をどう楽しくしていくか、というところに思考が寄っていたからかなと思います。

勝井北斗 ミントデザインズ デザイナー

——今回は、実用的なものよりも小物やノンジャンルな作品が多かったということでしょうか?

南馬越:今までのコンペの流れで今回の応募作品を見ると、「多い」と感じてしまう部分はあると思います。極端なことを言えば、革でつくることができて売れるものであれば、どんな作品でもいいんですよね。新たなマーケットを開拓するためには、これまでの固定概念にとらわれないことが必要なので、作品を講評する我々の考え方も変えていかなければなりません。

——今回みなさんが審査員賞に選ばれた作品も、実用性よりもインテリアといった生活を彩るものが多い印象があります。

鴨志田:人生や生活を和ませ、余裕を持たせてくれる、いい意味での「無駄」があるものですよね。そういった、気持ちを上げてくれるものが応募されるのは必然的だと思うし、時代を反映しています。

「新しいマーケットの発掘」というコンペの役割

——みなさんが審査員賞に選出した作品についてそれぞれ教えてください。

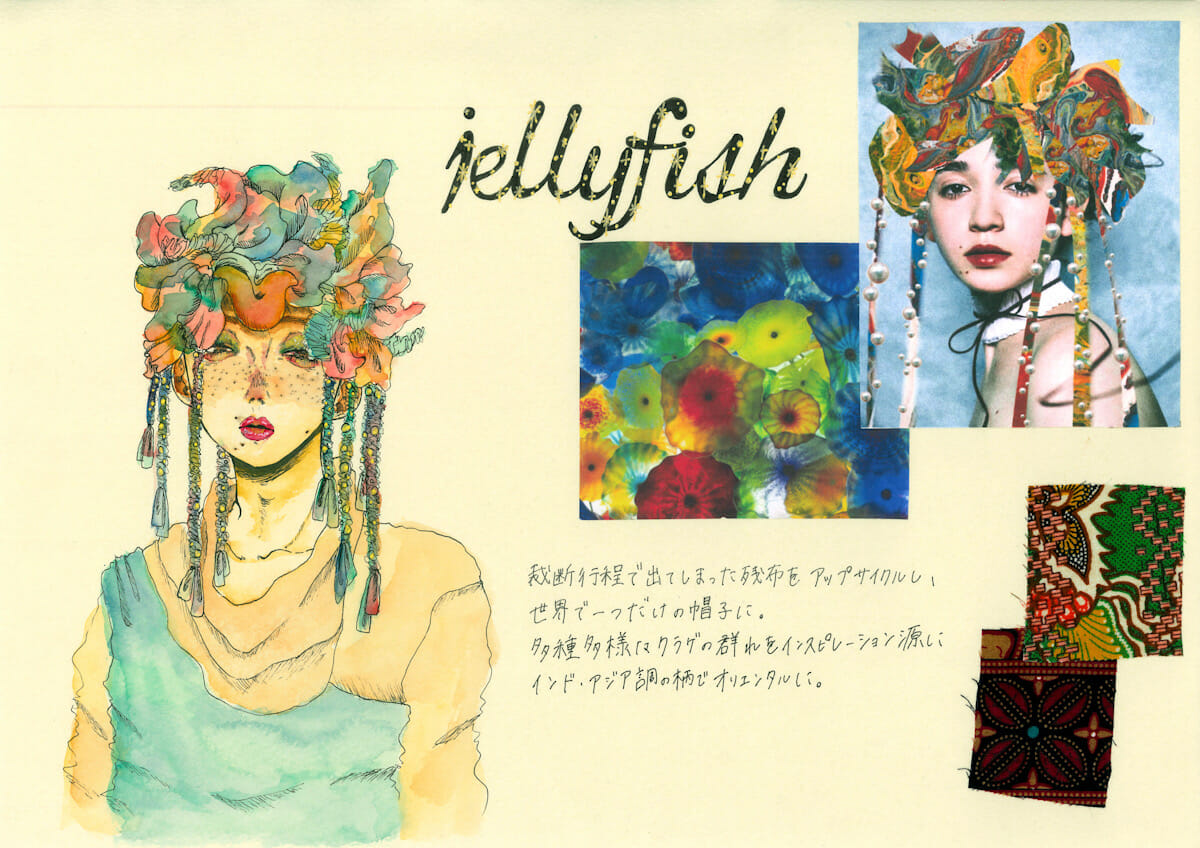

南馬越:私は『jelly fish』を選びました。デザインや見た目のインパクトが秀逸で、華がありますよね。端材を使用するというところにサスティナブルな視点を感じましたし、完成品を見てみたいと思わせてくれる作品です。

『jelly fish』

私はビジュアルの印象やデザインを重視して審査しています。実用性については他のみなさんが考えてくださると思うので、私が視点を変えるような意見を出さなければ、こうやってゲスト審査員がいる意味がありませんしね。

木村:私は、革小物部門の『レザープランツ』と『hanafuku』を選びました。商品化したらどのようなつくりになるのか、お店に置いたらどう見えるのかなど、バイヤーとしての視点で選定しています。昨年もインテリア系の作品はあったのですが、今年はより生活の中で使われているイメージがわく作品ばかりで、おもしろかったです。

『レザープランツ』

『hanafuku』

——商品化にあたってはどのようなイメージやアイデアが浮かびましたか?

木村:たとえば『レザープランツ』なら、なめすまでの段階で捨てられてしまう革の端材を使えると、環境保護やサステナビリティなどのメッセージ性が出ますよね。立体感を付けて、より観葉植物に近いフォルムにするのもいいと思います。

鴨志田:あの葉のいくつかが靴ベラになっていたら、玄関口に置いてもおもしろいかもしれませんね。

木村:あ、たしかに!長さの違うものがあると便利ですね。

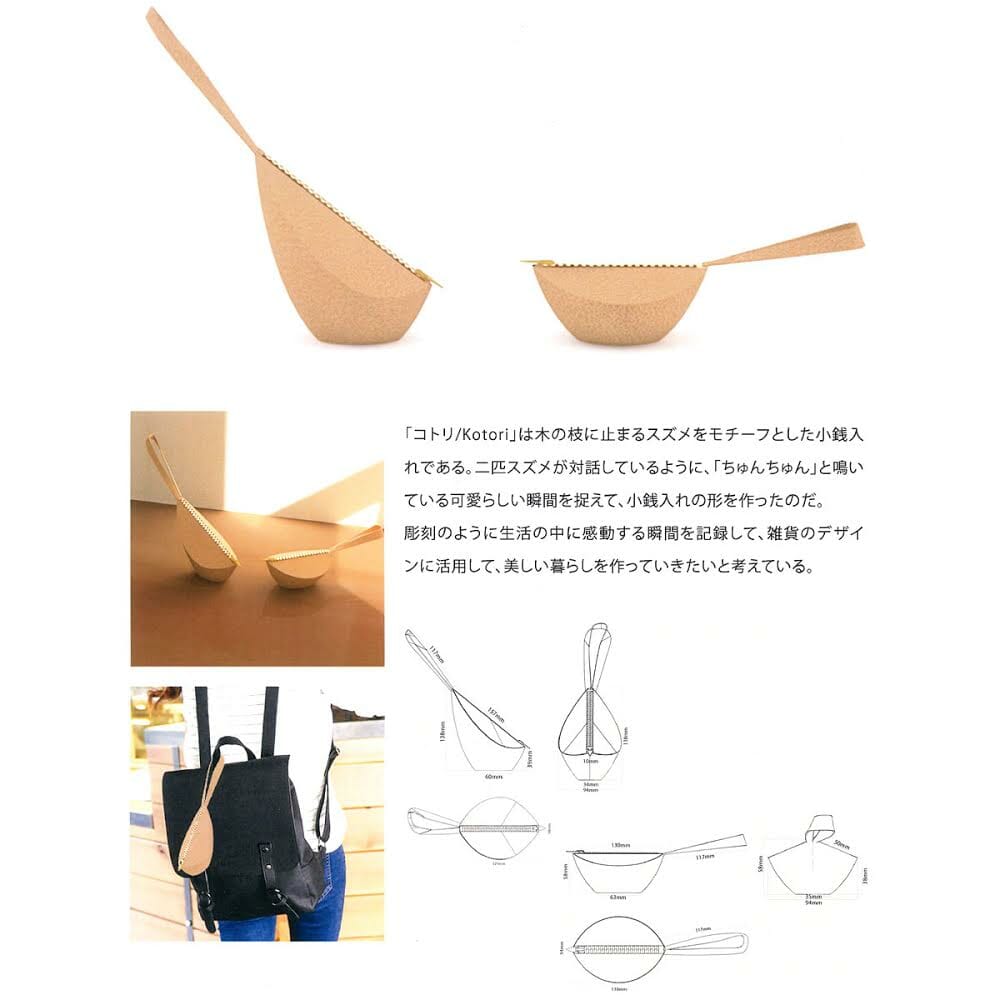

——鴨志田さんと八木さんは『コトリ/Kotori』を選ばれていますね。

鴨志田:はい。受賞作品の中でも完成度が高く、実用的でありながら、バッグにつけるには少し大きめな、いい感じの「無駄」があるところが魅力ですね。

南馬越:街でバッグにつけている人がいたら、ニヤリとしてしまいそうです。

『コトリ/Kotori』

鴨志田:そうですよね。また、素材がヌメ革で経年変化がある点も、長く使うことで愛着がわきますし、素直にいいなと感じました。

八木:『コトリ/Kotori』は、ファッション的な視点の応募作品が多い中で、珍しく「実用性を兼ね備えたインテリア小物」としてのアプローチで制作されていると感じました。シックな雰囲気のインテリアショップでも違和感なく溶け込めそうですし、店頭に並ぶ様子も目に浮かびました。

勝井:僕は、審査中からこの『ベロ型小物ケース』にロックオンしていました(笑)。サイケデリックな感じが魅力的ですし、ベロの部分がエイの革というのもいいですよね。

『ベロ型小物ケース』

用途については、ベロから発想してミンティア専用のケースになるのもおもしろくて。ここでもいい意味の「無駄」があって、生活を彩るものとして欲しくなってしまいました。

八木:このアイデアを応募すること自体に勇気がありますよね。でも、同時にこのコンペならではの応募だとも思いました。普通のファッションコンペであれば、デザイン画を描いた本人が作品をつくるので、実現性の有無は応募者次第。ですが、このデザインコンペは、地場産業の方々とバイヤーさんが審査に参加しているので、「新しいマーケットの発掘」という意味合いもあると思います。それが実現可能かどうかよりも、まずは自由に発想してもらったものを、我々が実現できるのかどうか判断するのが特徴的です。

鴨志田:日本はローカル産業が輝く国ですよね。その中のひとつとして、台東区の皮革産業がある。八木さんがおっしゃったように、デザイナーや審査員がコンペによって新しいマーケットを発掘し、ローカルを盛り上げていくお手伝いができるというのが喜ばしいことです。今後もたくさんの人を巻き込んで、継続していきたいですね。

自由な発想で、デザイン作品のデザインを楽しんでほしい

——次回以降コンペに応募する方に向けて、メッセージをお願いします。

南馬越:誰も見たことがないような、自分がおもしろいと思ったものをどんどん応募してほしいですね。新しいものを生み出したり、既存のプロダクトに変化を加えたりすることは簡単ではありませんが、ものの見方を変えて、「今までにない使い方」という切り口でアイデアを生み出していくといいのかもしれません。イマジネーションをパッと解き放って、自由に描いてもらえればと思っています。

勝井:私は、デザインするという行為自体がとてもポジティブなことだと思っているので、もっと楽しんでデザインしてほしいです。特に、学生さんは課題として取り組む方もいるかもしれませんが、「やらされてる感」はデザイン画からも伝わってきてしまうんです。いい成績をとるためではなく、自分の好きなようにデザインして応募してくれる人が増えたら嬉しいです。

八木:自分の作品を見せて講評してもらうということに、大きな意義があります。酷評されたり、くだらないと思われたりするのが怖くて応募をためらう方がいるかもしれませんが、自分が能動的に動いて応募するということが、デザイナーへの第一歩です。動機は賞金でも商品化でもかまいません。気軽に応募してほしいですね。

木村:私自身、ゼロからものをつくるということがあまりないので、デザインをするということ自体がとても素敵なことだと感じています。ここでの経験は、これからの人生でも絶対に生きてくるので、たくさんの人に応募していただきたいですね。

鴨志田:ファッションというものは、夢を売る商売であり、クリエイションそのものです。特にこのようなコンペは、自由にデザインの発想を外に出せる場ですから、堅く考えずに、もっと夢のある作品を応募してほしいですね。また、革という素材の性質を理解した上でデザインすることが、皮革製品の楽しさだと感じています。革に限らず、さまざまな素材についての勉強を通して、それぞれのよさを生かしたデザインに期待したいと思います。

[受賞作品展]

2021日本コンセプトアートデザイン賞